お茶とおせんべい hotcake 102

2014年6月14日

2006年5月3日から「ヴァリエテ本六」はスタートしたのだが、

この8年の間に、なんと両隣のお店が閉店してしまったのだった。(先隣りの古書店、宗文館書店さんも閉店)

両隣とは大阪屋茶店とすみれ堂本舗。大阪屋さんは先代のお父様を継ぎ、

すみれ堂さんは二代目のご主人を継いで、おふたりとも女性一人でお店をやっていた。

お茶屋さんとお煎餅屋さん。本六と同様、年代ものの店構えには、深い趣きがありました。

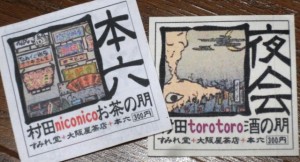

村田朋泰さんの「森川町H6書房の怪」展(‘06)では両隣に協力していただき、

記念の<お茶とお煎餅の特製セット>を作って販売もしました。懐かしいです。

お二人をとても尊敬していたので、その思い出は後日改めて。

ここでは、お隣さんが扱っていた商品のことにふれます。

お煎餅とお茶…日本人だったらこのセット、おやつの必須アイテムでした。

今はどうでしょう。必需品というより嗜好品に近くなり、「和風」とくくられてしまうかも。

どちらも保存はある程度効くが冷凍には不向き。コンビニでも必ず売っていますが、

それらを「美味しいね」と素直には言えない。

数多ある「スイーツ」やペットボトルのお茶類が味気ないというのではなく、

いろいろあるほど豊かだというのはちょっと違うのではないか。

レパートリーの果てしない膨張は消費者をつかむ攻略、選択肢が多い方がいいというマジックに

みんな囚われ過ぎているのでは。震災の時に美味しく食したのはお水とおにぎりだったのではないだろうか。

そうした、味をごまかせない貴重なものを、製造、調合して売っていた老舗専門店が、なぜ閉じてしまうしかなかったのか。

おそらくこれは、「ゆとり」の在り方に深くかかわる問題なのでしょう。

平成に入ってからも、ずいぶんと暮らしぶりは変っていっているのは確かです。

シンプルなものを売るシンプルなお店を維持、継続していくのは難しくなってきたのかもしれません。

そういう意味で、私はお豆腐屋さんがある町にしか住みたくないなぁ。

なお、本郷通りと交差している言問通りを、こんにゃく閻魔さん(春日方面)へ下っていくと、

お豆腐屋さん、いり豆屋さん、お茶屋さんはちゃんとあります。また菊坂の入り口にあるお煎餅屋さんも健在です。